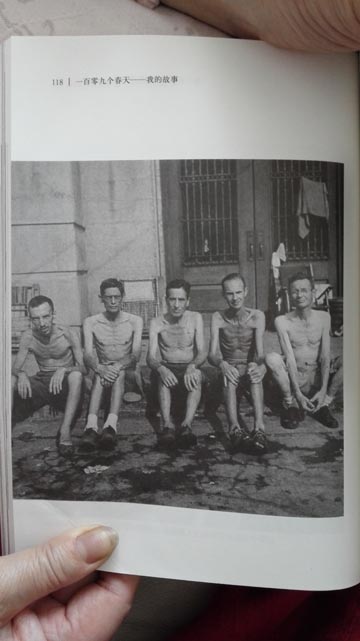

從菲律賓圣托馬斯大學(xué)被解救出來(lái)的美國(guó)平民,嚴(yán)幼韻的仆人英國(guó)人多蘿西和她的美國(guó)丈夫也被囚禁。

2003年,98歲的顧嚴(yán)幼韻在生日晚宴上與她的醫(yī)生帕斯穆里迪斯跳舞。

嚴(yán)幼韻年輕時(shí)。

不久前,在美國(guó)紐約公園大道附近的家中,已經(jīng)110歲的顧嚴(yán)幼韻提起筆來(lái),為自己的口述史作序。她一筆一劃地寫下:“每天都是好日子。”

這個(gè)衣著考究、佩戴翡翠首飾、涂著紅色指甲的老人,有著一套“任性”的長(zhǎng)壽秘訣——“不鍛煉、不吃補(bǔ)藥,最愛吃肥肉,不糾結(jié)往事,永遠(yuǎn)朝前看。”

她的一生,就是一部傳奇。從上海灘名媛“84號(hào)小姐”,到成為青年外交官楊光泩的妻子,到再嫁“民國(guó)第一外交家”顧維均……2015年,110歲的她與滿頭白發(fā)的大女兒楊蕾孟“聊”了兩年過去的事,終于成書《一百零九個(gè)春天——我的故事》。

“84號(hào)小姐”

1927年,22歲的嚴(yán)幼韻從上海滬江大學(xué)轉(zhuǎn)入復(fù)旦大學(xué)讀大三。

滬江大學(xué)那時(shí)的舍監(jiān)是一個(gè)美國(guó)人,每個(gè)學(xué)生的一舉一動(dòng)都在她的監(jiān)控之下:晚上禁止外出,任何時(shí)候都不能有男性來(lái)訪,每個(gè)月只允許回家一次。出身名門的嚴(yán)幼韻顯然是得到了特殊照顧。她被允許保留家中女仆和汽車,隨汽車一起“標(biāo)配”的還有一名私人司機(jī)和一個(gè)坐在副駕駛座上負(fù)責(zé)跑腿的“副駕駛員”。

1980年,當(dāng)小女兒楊雪蘭出現(xiàn)在上海一處老街弄堂里時(shí),一個(gè)素不相識(shí)的老先生問她:“你就是‘84號(hào)小姐’的女兒?”

“84號(hào)小姐”是當(dāng)年大學(xué)男生對(duì)嚴(yán)幼韻的“昵稱”——因?yàn)椴恢浪拿郑麄兙鸵运钠嚺普仗?hào)“84號(hào)”稱呼她。一些男生還故意將英語(yǔ)Eighty Four念成上海話“愛的福”。

這位老先生看著楊雪蘭兩眼放光,拼命扇著扇子,激動(dòng)地說(shuō):“你母親當(dāng)年是上海大學(xué)生的偶像。我們天天站在滬江大學(xué)門口,只為了看‘84號(hào)’一眼。看到的話,會(huì)興奮一天。”

當(dāng)時(shí)這輛“84號(hào)”轎車是別克牌的。在上世紀(jì)20年代的上海是稀缺貨。在將近一個(gè)世紀(jì)以后,別克車遍布全中國(guó)。嚴(yán)幼韻的女兒楊雪蘭,后成了美國(guó)通用公司的副總裁。通用公司在上海投資別克的項(xiàng)目即由她促成。

嚴(yán)幼韻自述其當(dāng)年的大學(xué)生活是“奢華”的。因?yàn)橐路啻┎贿^來(lái),從未穿過重樣的服裝。而所有這些衣服,都是裁縫為她量身定制。她后來(lái)進(jìn)入復(fù)旦大學(xué)。那是復(fù)旦大學(xué)有史以來(lái)第一次招收女生。因?yàn)闆]有女生宿舍,同學(xué)們被要求住在家或在校園附近的租房里。嚴(yán)幼韻和幾個(gè)朋友合租了一間公寓。但大多數(shù)時(shí)候,她仍然住在位于南京西路的豪宅里。

嚴(yán)家的豪宅,住著一家四代80多口人。這棟房子的花園院墻綿延了靜安寺一帶的半個(gè)街區(qū)和地豐路(即現(xiàn)在的南京西路、烏魯木齊路路口)的整個(gè)街區(qū)。門房除了一個(gè)中國(guó)警察外,還配了一個(gè)印度人。

她的這段日子過得隨心所欲。每到周末都去看電影、喝茶、滑冰、游泳或者騎自行車。她有著與眾不同的擇偶標(biāo)準(zhǔn),“未來(lái)的夫婿不僅必須贏得我的愛慕,還必須是我尊敬的人。”嚴(yán)幼韻當(dāng)時(shí)想,只要嫁給自己心儀的人,“我愿意出去工作養(yǎng)家”。

顛沛流離的“外交官夫人”

嚴(yán)幼韻后來(lái)的確“淪落”到了要工作養(yǎng)家的地步。只不過,她的工作地點(diǎn)在美國(guó)紐約聯(lián)合國(guó)總部。楊雪蘭至今記得為母親介紹工作的、聯(lián)合國(guó)副秘書長(zhǎng)胡世澤的話。“他在電話里取笑她,幼韻,你不能工作,因?yàn)槊刻煲?點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)上班的!”

跳舞和社交是嚴(yán)幼韻從年輕時(shí)開始就喜歡的“項(xiàng)目”。也是通過跳舞,大絲綢商的兒子、南京國(guó)民政府外交部駐上海特派員楊光泩與她喜結(jié)良緣。

楊光泩1920年畢業(yè)于清華大學(xué),后公派留學(xué),獲得科羅拉多大學(xué)文學(xué)學(xué)士學(xué)位,普林斯頓大學(xué)國(guó)際法和政治學(xué)博士學(xué)位。那時(shí)的楊,被公認(rèn)為前途無(wú)量的青年才俊。

婚后,嚴(yán)幼韻跟著丈夫去南京、倫敦、日內(nèi)瓦、上海、巴黎、馬尼拉等地任職。但隨著1937年“盧溝橋事變”的爆發(fā),這位生活優(yōu)渥的外交官夫人,開始過起了顛沛流離的生活。

有一天早晨,楊光泩敲敲門,打開一條門縫,往她床上扔去一個(gè)漂亮的洋娃娃。這是他和張學(xué)良一起打高爾夫球后,獲得的“禮物”。

在法國(guó)巴黎,楊光泩任南京政府駐歐洲新聞局負(fù)責(zé)人。每天午餐后,她開始加入孩子們和仆人們一起游玩的行列,在海灘邊玩耍。

然而,緊張的局勢(shì)很快讓人無(wú)法視而不見了。1938年9月末,德國(guó)威脅在必要的時(shí)候吞并大部分捷克斯洛伐克,法國(guó)軍隊(duì)開始行動(dòng)起來(lái),國(guó)際危機(jī)達(dá)到頂峰。

楊光泩催促妻女盡快從巴黎坐火車去相對(duì)安全中立的瑞士日內(nèi)瓦。然而,在巴黎里昂車站等了整整一天后,嚴(yán)幼韻把行李成功托運(yùn)去了日內(nèi)瓦,但自己和孩子們卻沒能登上火車。

同年11月,楊光泩被時(shí)任南京政府財(cái)政部長(zhǎng)的孔祥熙派去菲律賓馬尼拉。從此,楊光泩?jiān)僖矝]走出馬尼拉。

1942年1月2日,日軍進(jìn)入馬尼拉。嚴(yán)幼韻回憶,那簡(jiǎn)直就是一場(chǎng)噩夢(mèng)。“濃煙遮天蔽日。日本軍隊(duì)逮捕了美國(guó)和英國(guó)平民,所有美國(guó)人的房子都被日軍接管,他們的汽車也被沒收。”

兩天后,楊光泩和其他7名領(lǐng)事官員一同被捕。在探望過丈夫幾次后,嚴(yán)幼韻就與丈夫失聯(lián)了。她后來(lái)知道,日本人想要知道楊光泩募得的1200萬(wàn)比索(相當(dāng)于當(dāng)時(shí)的600萬(wàn)美元)抗戰(zhàn)資金的下落,并要求楊再募集2400萬(wàn)比索。要求被拒絕后,將其殺害。

“大小姐”找工作

楊光泩失蹤后,37歲左右的嚴(yán)幼韻肩負(fù)起了養(yǎng)家的重任。她作為總領(lǐng)事的太太,以家中“長(zhǎng)者”的身份,養(yǎng)起了所有駐馬尼拉失聯(lián)外交官的家人,共26人。

這些外交官太太們都已經(jīng)因?yàn)樯罹拮兌兊皿@恐不安,她們相互拌嘴,仆人們也是如此。兩個(gè)不同太太的廚師曾在后院揮舞菜刀打了起來(lái)。

“一切糟糕的事情都有可能發(fā)生”。嚴(yán)幼韻的積蓄也快山窮水盡。她從上海帶出來(lái)的珠寶,在馬尼拉遭遇洗劫。孩子們?cè)谘谉岬姆坡少e經(jīng)歷各種疾病——水痘、皰疹、登革熱、耳痛等。嚴(yán)幼韻的3個(gè)女兒中,總有一個(gè)臥病在床。在菲律賓華僑和上海太平保險(xiǎn)公司副總經(jīng)理卓牟來(lái)(后來(lái)成為香港董氏集團(tuán)紐約分部總裁)的幫助下,嚴(yán)幼韻在日軍占領(lǐng)下的馬尼拉度過了3年。

3年后,她的體重只剩下41公斤。而她的仆人、英國(guó)人多蘿西瘦得兩眼凹陷,她的丈夫美國(guó)人杰克在戰(zhàn)時(shí)被日軍關(guān)押,一米八幾的大高個(gè)兒,出獄時(shí)只剩下36.3公斤。

美軍進(jìn)入菲律賓后,美國(guó)遠(yuǎn)東軍司令麥克阿瑟的夫人簡(jiǎn)找到了嚴(yán)幼韻一家。在麥克阿瑟夫婦的協(xié)助下,1945年,嚴(yán)幼韻一家登上了埃伯利海軍上將號(hào)。

這是一艘海岸警衛(wèi)隊(duì)運(yùn)輸船,載滿了美國(guó)士兵和撤離的美國(guó)人。嚴(yán)幼韻和孩子們?cè)诖舷硎艿搅?鋪特等艙的特別禮遇。一艘驅(qū)逐艦護(hù)衛(wèi)左右。

到美國(guó)后,嚴(yán)幼韻定居在紐約。在家用尚不充足的情況下,她又做起了美甲,只不過地點(diǎn)改在自己家中。有一次,南京政府外交部長(zhǎng)王正廷來(lái)訪,因?yàn)闆]來(lái)得及逃回臥室,她只能無(wú)助地坐在客廳里,手伸在空中,腳還翹在咖啡桌上。

她開始找工作。有個(gè)美國(guó)朋友推薦她去美國(guó)國(guó)際保險(xiǎn)公司工作,但她沒有接受,“感覺會(huì)涉及銷售,我是個(gè)買家,不是賣家。”又有一個(gè)在聯(lián)合國(guó)工作的朋友帶給她一份“禮賓官”的空缺崗位說(shuō)明,她決心試試。

禮賓司司長(zhǎng)讓·德努在聽她講述了自己的外交官妻子經(jīng)歷后,立即問她,“你可以周一來(lái)上班么?”自此,這個(gè)“從不早起”的大小姐每天早起,從不遲到。

嚴(yán)幼韻后來(lái)嫁給了比自己大20歲的著名外交官顧維鈞,并一直陪伴在他左右,直到其98歲終老。

2003年,98歲的嚴(yán)幼韻被診斷出大腸癌。接受手術(shù)5天后,她就回家休養(yǎng)。長(zhǎng)女楊蕾孟回憶那時(shí)的母親,“手術(shù)后她就將其拋之腦后,這是她的典型作風(fēng),從不為過去的事介懷。”幾個(gè)月后,嚴(yán)幼韻又穿上了一襲白色繡花旗袍,蹬上了金色高跟鞋,化上濃妝,與為她手術(shù)的外科醫(yī)生一起在98歲壽宴上跳舞。

樂觀的老太太嚴(yán)幼韻告訴女兒,大腸癌最疼痛的時(shí)刻,只不過是自己準(zhǔn)備出院時(shí),護(hù)士揭掉注射器上膠布的一剎那。

103歲時(shí),她依然穿著高跟鞋和旗袍,走進(jìn)紐約市中心的美發(fā)店里做頭發(fā)。

這就是嚴(yán)幼韻在《一百零九個(gè)春天——我的故事》中的細(xì)節(jié)。

發(fā)表評(píng)論